——淮安市委驻淮阴区帮扶工作队帮扶工作综述

■薛淼

按照淮安市委、市政府统一部署,淮安市委驻淮阴区帮扶工作队在市扶贫办的指导下,紧紧围绕“科学精准帮扶,狠抓项目投入”的工作目标,以年初签订的目标责任状为抓手,促投入、上项目;以帮扶对象、帮扶责任人、帮扶措施“三落实”为工作目标,扎实推进精准扶贫、精准脱贫,取得良好的成绩。工作队的36个后方单位,几年来共协调投入资金9897.68万元,实施了87个帮扶项目,购置大型农机具9台,协助成立农业专业合作组织8个,建设3000平方米的标准化厂房,建设粮食烘干房5个,实施土地整理项目6个,援建(扩建)村部7个,完成招商引资项目8个,流转土地2850余亩,修建乡村道路合计16公里,安装路灯100余盏,修建市民广场6个。“十三五”以来,结对帮扶淮阴区24个省市定经济薄弱村,2017年底有19个脱贫,2019年计划全部脱贫。

一、党建引领阳光扶贫。工作队认真学习领会“精准扶贫、精准脱贫”精神,着力开展“阳光扶贫”。全队后方单位所有副科级以上机关干部全部进村入户,开展“一对一”结对帮扶,摸清了低收入农户贫困的原因,了解低收入户的“两不愁三保障”的情况、家庭收支变化情况等,分析贫困户脱贫情况,以及脱贫户后续巩固提升帮扶需求,全面提高脱贫质量。同时帮扶队员作为帮扶村党组织第一书记,还与与村干部一起研究致富对策,寻找合适的帮扶项目,增加村集体收入,尽快让老百姓脱贫致富。

二、项目引领精准脱贫。淮阴工作队要求帮扶人员因地制宜,一村一品,突出扶贫对象脱贫成效,展现通过扶贫开发带来的新面貌新气象。狠抓重点扶贫项目,展现各项帮扶项目所发挥的带动效应,创新帮扶工作亮点,展现政府、社会各单位和广大干群在脱贫攻坚工作中付出的艰辛努力和时代风采,通过低收入群众的满意度和获得感,检验帮扶成果。通过项目帮扶实现“双增”。“十三五”以来,主要帮扶模式有:

(一)淮安市纪委的整村搬迁帮扶模式。双庄村是“十三五”省定经济薄弱村,自“阳光扶贫”工作开展以来,市纪委机关副科级以上干部一对一结对帮扶全村低收入农户。经协调争取,双庄村实施了整村搬迁安置项目。整村搬迁项目启动期间,市纪委领导多次到村实地调研、了解情况、加强指导、协调解决问题,安置小区占地总面积4.8万平方米,共建5层楼房24幢,建成后安置500户村民。通过整村搬迁,通过土地复垦形成了5000多亩连片高标准农田,土地流转工作已经完成,碧根果、金针菜、菊花等一批产业化项目已经相继实施,村集体和农民实现了“双增”。

(二)淮安市农科院科技帮扶模式。举办多种形式的培训,传播科技知识,更新农民观念。为科技扶贫和乡村振兴提供科技支撑。一是聚焦科技需求,2017年12月28日,组织科技服务会议,邀请江苏省农科院13个专业所,11个地区所齐聚淮安,制定科技成果汇编,对接全市171个省、市经济薄弱村,召开科技需求与成果发布会;2018年12月24日,针对全市畜牧养殖情况,邀请江苏省农科院畜牧所召开成果发布会,发布适宜在淮推广的新品种、新技术、新模式;2019年1月23日,举办苏北五市成果发布会,推广介绍了苏北地区优质、高产、高效的农业品种和先进的农业技术,为农民增产增收提供了保障;成果的发布与推广,拓宽了农民的眼界,提升了村集体收入,推动了经济薄弱村的发展。二是聚焦人才需求,服务地方农村经济发展,加强农业专家与特色产业村对接融合,发挥农业专家的先锋模范作用,我队帮扶队员王磊明等11名党员专家顾问结对经济薄弱村,发挥自身专业技术特长和党员示范引领作用,深入农业生产一线,为当地现代农业产业发展出谋献策。三是聚焦项目需求,根据市乡村振兴实施规划,组建8个助力淮安市乡村振兴科技服务团队,设立11个乡村振兴专项,推动科技扶贫,推进产业兴旺,强化技术创新、技术集成、成果转化和推广应用,为科技扶贫和乡村振兴提供科技支撑。具体有以下几个方面:

一是大力建设特色示范基地。坚持把专业特色基地建设作为成果展示和对外服务的重要载体,建成优质稻米、绿色蔬菜、生态养猪、观光农业、循环农业五类特色基地56个,挂牌服务农业基地总面积达4.7万亩。在示范基地刘老庄村示范栽培草莓、葡萄、砂梨、桃、猕猴桃等应时鲜果品种80多个,在杨庙村示范大棚草莓、反季节葡萄等绿色安全生产技术及火龙果等优质高效种植技术3000多亩,收益提升10%以上。

二是与时俱进引领特色高效农业发展。帮助淮阴区刘老庄香园农庄引进示范栽培了夏黑、阳光玫瑰葡萄、湖锦水蜜桃、红颜草莓、樱桃番茄等优质果蔬新品种60多个,同时推广示范葡萄架下栽培羊肚菌、大球盖菇珍稀食用菌等新技术,形成四季瓜果飘香的休闲采摘模式,有效的提升了农庄的栽培水平和发展内涵,提高了香园农庄的种植效益;在淮阴区渔沟镇陶营村,为该村推广了该院自主培育的苏梦苏创系列西瓜,生产的西瓜售价是市面上普通西瓜的2-3倍;在淮阴区马头镇合意农场,农科院专家们进行实地调研后,带着农户到河南考察软籽石榴,帮助农场引进突尼斯软籽石榴品种,目前该农场生产的软籽石榴价格是普通石榴的6倍。

三是做好挂县强农富民工程和产业扶贫项目。在淮阴区实施挂县强农富民工程项目,与淮阴区部分乡村深度对接,不断创新帮扶方式方法,推动发展蔬果种植和循环种养结合农业,进一步促进了当地优势主导产业发展,提升了农业产业发展层次,促进农业增效、农民增收。

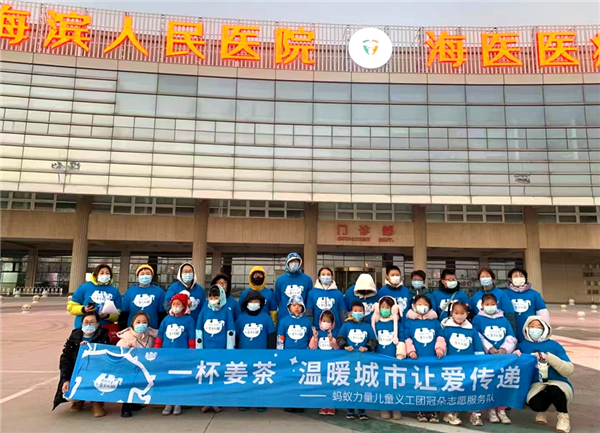

(三)淮安市一院送医下乡帮扶模式。市一院的帮扶队员徐天刚同志,在进村入户走访的时候,把自己的电话告诉村民,有需要就联系。结果高家堰及周边的群众,有病就联系他。徐天刚同志两年来,几乎每天早上都是忙着接待农村的“客人”,帮着挂号、联系医生,乡亲们都说,现在到市一院看病,也可以“走后门”了。

今年6月13日,淮安市政协副主席、院长孙晓阳同志带领市第一人民医院的心内、骨外、内分泌等8个专业12名医护专家赴淮阴区高家堰镇开展精准帮扶送医下乡义诊活动。200多名村民在家门口获得来自市区实力最雄厚的三级甲等医院提供的疑难病例诊断、眼疾检查、血压测量、医保政策咨询等高品质医疗服务。

原市质监局邀请针灸医师赴老张集乡孙圩村,为该村70余名慢性病患者开展针灸诊疗活动,群众反响热烈,通过送医上门的形式,让困难群众普遍受惠,感受到党和政府的温暖和关爱。

(四)淮安市自然资源和规划局(原市国土局)向上争取政策支持帮扶模式。一是作为队长单位积极实施乡村振兴战略,重点解决“地、钱、人”的问题。为了解决钱从哪里来的问题,为强化乡村振兴进行资金保障。“十三五”以来,共计向省厅争取省投资1.5亿元资金,为西宋集镇、赵集等地实施高标准土地整治项目。二是为支持兄弟县区耕地占补平衡工作,解决全市耕地占补平衡难题,利用市级调剂指标为市开发区、生态新城、盐化工等调剂占补平衡指标1295.5亩,同时淮阴区也获得了指标交易款1亿多元。通过上述资金的争取,有效的缓解了淮阴区占补平衡项目实施资金的压力。三是通过省级城乡增减挂钩平台交易增减挂钩指标,获得收益近10.7亿元。通过上述资金的争取,为实施乡村振兴、改善农民居住条件提供有力的资金保障!同时向省厅争取了城乡挂钩无偿整理资金2000万元,为城乡挂钩项目农户搬迁后的复垦工作提供了资金保障。

(五)定向购买农副产品帮扶模式。江苏省清江中学在校学生近2万人,学校食堂每天的农副产品用量很大,校领导决定部分适合的农副产品就从帮扶点高家堰镇订购,这样农民种菜种粮就有信心,不怕卖不出去,而且价格还有保障。同时还把该镇作为学校的学农基地,带动当地的旅游业发展,让村民从大田里走出来,在自家门口做生意。

中国电信淮安分公司帮扶的徐溜镇戴梨园村草鸡养殖项目和代梨商贸公司,除了卖土鸡、土鸡蛋外,春、夏卖本地的水蜜桃、秋天购销本地的优质大米,冬天购销本地的“宋氏三姐妹”--豆芽、豆腐、千张,电信公司不仅职工购买,还全都当起来推销员,土鸡蛋等供不应求,村集体有了收入,养殖户的腰包也鼓了起来。

三、对标对表找差距、脱贫致富奔小康。一是继续坚持以精准扶贫精准脱贫统揽扶贫工作,坚持“阳光扶贫”,做好帮扶责任人季度走访“回头看”工作。二是做好“阳光扶贫”监管系统“问题大起底、质效大提升”专项行动。对建档立卡户自建档以来2017-2019年度的结对帮扶走访记录开展排查,确保应结尽结、应扶尽扶,数据不遗漏。三是开展“两不愁三保障”突出问题大排查。要求各帮扶单位的帮扶责任人进村入户,逐户排查脱贫人口“两不愁三保障”等情况。按照缺什么补什么的要求,采取有效措施,补齐短板。

淮阴帮扶工作队在市委市政府的领导下,在市扶贫办的指导下,万众一心,合力攻坚,坚持从群众中来,到群众中去,加大扶贫项目实施力度,让更多的项目、资金进村入户。结合“阳光扶贫”工作,进一步形成工作合力。突出科学统筹,集中力量办几件看得见、摸得着的民生实事。统筹帮扶资金,管理好扶贫资金,把有限的帮扶资金用在“刀刃”上。

编辑:杨舟

会员投稿

会员投稿 |

地方频道

|

地方频道