南京事业部 朱志飞 朱重阳 齐雨田

享誉海内外的知名画家吕江,其画风极具个性,各种中西跨界和古今结合,各种触类旁通和歪打正着,文学绘画手工艺影像之类种种,充分体现出他的涉艺经历之丰富,是学院派青年艺术家中所少见的。而在画画这件事上,他又单纯简单到不能再单纯简单,“如水和空气般自然而不可或缺”,画画几乎构成了他现今生活的全部。

吕江 近照

吕江,祖籍广西,1975年生于江苏南京。南京艺术学院教授、艺术学博士、硕士生导师;系中国美术家协会会员、江苏省作家协会会员、江苏省动漫艺术家协会顾问、江苏省漫画家协会副会长、江苏省文艺评论家协会理事、国际青年设计家联盟会员、国际图形图像研究会会员、亚洲漫画名人堂成员、国际商业美术设计师认证A级会员、中法艺术交流协会会员、法国巴黎美爵艺术基金会驻访艺术家、日本东京平川艺术基金会访学家。

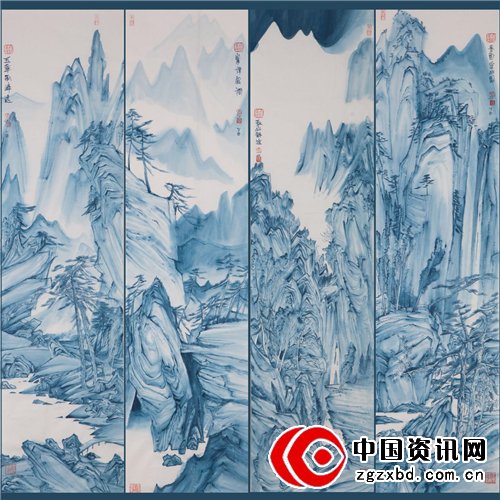

吕江作品《黄山写生四条屏》

迄今发表绘画、设计等作品六千余页,出版学术撰著及个人作品集五十余本二百余万字,作品多次参加包括九至十二全国美展等在内的国内外大型艺术展赛;获国际国内艺术奖项四十余次,先后多次应邀赴海外从事学术交流和艺术创作,画作广为刊载收藏。

吕江作品《江南-春华秋谷》

出版个人画册:《游园惊梦•吕江水墨画作选》、《西厢 惜香•吕江水墨画集》、《拈花•吕江新水墨》、《红颜百态•吕江新水墨人物画集》、《吕江彩墨人物》、《花影•吕江新水墨》、《花开半夏•吕江瓷 画近作选辑》、《当代著名水墨画家吕江艺术成就邮票卡纪念珍藏册》、《丹青鉴珍•江苏中国画名家作品纪念邮册-吕江卷》等。

吕江作品《江南-寒山暖意》

陈述(作家、艺评人、策展人)以《吕江的青色、红色、墨色和彩色》为题,以“雨过天青云破处,桃花乱落如红雨。黑云翻墨未遮山,姹紫嫣红全开遍。”评论说:

雨过天青云破处——

吕江每年都会去江西景德镇的工作室制瓷、作画,烧造陶瓷是历经水火的艺术,泥水淬炼之后凤凰涅磐,变为如玉石般光华无限的陶瓷,这种浴火而生的变化半靠人为掌控半靠天意机缘,瓷器出窑的瞬间,慑人心魄又忐忑不安,时而惊喜,时而沮丧,真真“乱我心,动我情”。吕江喜欢伴着陶坊窑炉的清苦感觉,他尤爱青花那纯粹清澈的美,久而久之,形成了用花青作画的习惯,养心融笔,厚积薄发,渐成气候。每次观看他的花青水墨,我都会忍不住联想到他的那些惊动眼帘的青花瓷绘,虚看山水人物尽在蓝白之间,青花曼妙闪着润滑的慈光,水迹嶙峋,才下眉头,又上心头。

吕江作品《江南-问天》

桃花乱落如红雨——

将在日本获得的一种美艳亮丽的红色颜料推荐吕江试用,后来一发而不可收,有了现在红色水墨主题的标志性的系列画作。这种日本朋友都随口称做“汉红”的颜料,类似中国画中署红、桃红、胭脂、玫瑰等色的混合体,色泽明媚,粉末细致,料性稳定,他特别爱用来作画,用“汉红”来画水墨画,“很中国”,说不出来那种夹杂着肾上腺素微动的复杂感觉,纯粹、朴素、端正、热烈、妩媚、刺激、香艳……吕江如此的喜爱笔墨晕染下水韵阑珊的那些红色,确如桃花点点,霞光片片,也正适合他画中那些红伶佳妙和幽谷云漳,也算没有辜负了这大好的“很中国”的颜色。这些画中的红色,在我眼中是“落红”的“红”, 是“红颜”的“红”,是“红尘”的“红”,欢喜时自然“姹紫嫣红全开遍”,怅然时不妨“半江瑟瑟半江红”。

吕江作品《江南-无言》纸本水墨

黑云翻墨未遮山——

欣赏古往今来的笔墨佳作令人如飨大餐,墨色中具有无限、纯粹而伟大的神韵。吕江一直对墨色怀有极大的敬意,据他所讲“不敢擅动”,可能是出于他自认为从艺“以杂学出身,以跨界入手,以杂糅变通”所产生的谨慎和腼腆。数年来,吕江也在“墨色”中匍匐挣扎,他因自己是水墨画半路出家而流浪辗转。吕江用墨张扬又诡谲,充满独特的气息和张力,他对墨色的印象就如同其笔下的形象一样,若即若离,无法无天,自由自在,亦正亦邪。对画者而言,“墨”是灵魂里的东西,水墨间的万千变化不止,执笔一生不能穷尽,这是好大的诱惑,好大的享受,好大的遗憾!对吕江来说,爽快又过瘾,纠结又忐忑!正如他的一方铭章——“用笔千古不易”。

吕江作品《十二钗》

姹紫嫣红全开遍——

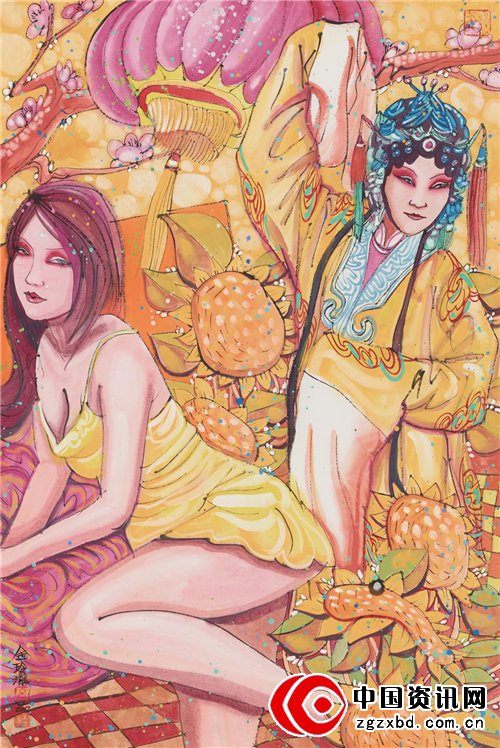

早年看到很多吕江“红、蓝、黑”这些单色调的水墨画作,我就在想,此君的彩墨会画成什么摸样?以他的性格,加上多年的西画经验,怎么可能不“好色”? 答案很快看到——真是美艳的让人舍不得移步。这些彩墨画里深有油画、水彩、粉画的影子,甚至还有窑变、莳绘、斗彩的韵意,使我想到了那些年他在欧洲日本的写生和他从事过的那些乱七八糟的工艺和设计的经历,没有“正统”学过国画的他多么幸运的拥有对色彩的天真欲望和表现本能,没有“工、写”的束缚,不受“形、意”的拘泥,饱含原生态的对光色的热情,适时而发,尤有情趣。经过一番天道酬勤,以吕江“西学东渐”以来的才情和“跨界变通”的手艺,杂揉出一个落英缤纷的斑斓世界。

吕江作品《二月青芒》

东京艺术大学客座教授、作家、文艺评论家尹峰,对其作品评论:

众所周知吕江的画风极具个性,各种中西跨界和古今结合,各种触类旁通和歪打正着,文学绘画手工艺影像之类种种——他的涉艺经历之丰富,是学院派青年艺术家中所少见的。而在画画这件事上,他又单纯简单到不能再单纯简单,“如水和空气般自然而不可或缺”,画画几乎构成了他现今生活的全部。

吕江作品《芳草同心》

与吕江长谈,这次他说到了“断舍离”。

关于“断”,吕江正在努力思考他丰富庞杂的艺术学习经历所带来的正负面效应,正在辩证的进行取舍、决断、坚守和抛弃。从新近画作来看,他正在渐渐隔离装饰艺术和商业设计的故有做派和思维范式,努力追求绘画的原本和艺术创作的天性,忠实于自己的情感和欲望,回归绘画原有的天真快乐和情感表达。吕江的“断”是一种果敢的思辨、判定和坚持,他始终保持心智与技艺的统一和平衡,坚守题材源流与形式语境的变替和进阶,不盲从热点潮流,不一味拟古或猎奇,反而愈加有国际范和时代气质。当断得断,带来的是对每个阶段的总结、提炼、反思和升格,费心神,不容易,我钦佩这样的决心,这是艺术家应有的诚实态度。

吕江作品《芳草惜春弄花石》

关于“舍”,已经听说吕江辞去了相关的行政管理事务,决意潜心艺术创作和学术研究的消息。吕江的“舍”,不仅是出于对事关学研创作时间精力的认真考量和细致计划,也是对其念念不忘的心系理想的一种坚持——“要用更多的时间来读书画画”——这种“舍”不是适时无奈的消极应对,而是清晰的人生规划和执行力证明,近三年中,吕江能够在庞杂的行政事务、学术研究、攻读博士和艺术创作中同时进发,无论创作画展、科研课题、论著出版皆有丰硕成果,且顺利取得博士学位,足见其勤奋、自律、高效和坚持。取舍之说,有付出即有获得,在吕江身上例证满满,这也是艺术家应有的诚实目标。

吕江作品《红翠图》

关于“离”,吕江应该是做的很好,他自动远离圈内外的纷争,绝少介入江湖门户的讨论和争鸣,有选择的观察、学习、研究和实践,少说话多做事,不在学研创作之外的领域伸手和发声,用他的话说就是“专业的事让专业的人去做”,画家主动远离那些没有“营养”的讯息交互和利益纷争,既保有一点老派知识分子的风骨气质,又兼具时代青年的现实眼界。吕江的疏离取舍、勤勉自省、不卑不亢、不忿不骄,这是艺术家应有的诚实行为。

吕江作品《红伶笑-忆梵高》

身在异邦也能与我所喜爱的画家吕江彻夜漫谈,并欣喜的看到他近期的佳作,赏聊这些缤纷画卷,虽然通过屏幕论道品鉴并不过瘾,却也是人生乐事。要感谢这个网络时代,也正因有这样的新媒体时代,任何人都机会爆发一番,网红一阵,众多的艺术人士纷沓而至,热闹而虚空——而我所认识的吕江,是青年人中绝少介入网络应酬交际的一位另类,他极少在网络上主动现身,并不追求一时的红热,冷眼旁观圈内外的种种幻象,保持着独立而自律的学习创作惯性,每过一段时间,总有新鲜而重磅的作品出现,体现出画家单纯的意念和深厚的内力,这种后劲连绵不绝如浪涛汹涌,对于刚入不惑之年,处于旺盛期的吕江而言,这种强烈不可抑制的势头,和难得冷静的几乎残酷的心境相得益彰。我非常羡慕吕江这种满溢的艺术才情,旺盛的创作激情和计划性行动力极强的执意性情。我坚信,这位画家的艺术个性还将有更广远的持续爆发,还有今后未知的更多丰富和可能。祝诚实的画家在“断舍离”的思考下成就精进,祝此次画展成功。

吕江作品《红袖》

南京艺术学院美术学院教授、艺术评论家、策展人商勇给其评论:

人们常说,作学术研究必须有问题意识,其实艺术研究何尝不是?胡适之先生有言在先:少谈些主义,多谈些问题?若把这句话挪用到艺术领域,一样说得通。吕江是个有问题意识的艺术家,他行走在艺术探索的长廊上,长廊两边的神龛内,诸神各就各位,吕江并不急于皈依,他稍作停留,便对着诸神脱帽致敬,却又毅然前行,没有流连。人类对于自由的理解大致有两种,一种是指外部的选择是否足够多样,一种是指内心一直保持逍遥的放飞状态。多样的外部选择并非自由的充要条件,事实上,过多的选择,有时会因选择焦虑导致精神的自我陷溺。吕江四十出头,处于精力、心力、脑力皆很旺盛的年龄,他的创造力是勃溢的,甚至有点过剩,他做着各种可能的艺术试验,但却没有因之背离初衷,或从母体出走。他面朝艺术的当下,又返而求诸于自身;他带着完美主义者的执著,不断试探正统绘画范式的底限,他的各类作品令诸多优秀画家和品论家眼前一亮:人们不会像吕江一样去画,但也画不出他那样的画面效果。

吕江作品《胡桃夹子》

今天的绘画界是一个由明规则和潜规则经纬交织的领域,国、油、版、壁等领域自近代以来已形成各自稳固的学理系统,在这样一个相对封闭的“美术界”中,专业信息的交流传播有别于其他信息的传播互换,个中人需掌握一套相应的专业识别语汇,并对该专业的学脉历史了如指掌,而信息接受者能迅速辨识出信息释放者的专业水准和学术品格。这种信息的释放,落实到绘画本体,便是所谓绘画语言的纯度,接受者不会对释放者的品格高下做出公开的评判,但此私下态度一旦汇流成海便会形成整个“美术界”对某位画家艺术品格加以定位的无言共识。这种具有排他性的传承系统,从某种程度上制约了美术创作的横向拓展,尽管无疑也在精度与深度上做到了不断突破。此一悖论存在于我们生活的各个层面:众人皆知血统纯正意味着近亲繁殖,意味着畸胎或生命力孱弱,但人们从未放弃对纯正血统的仰慕和颂扬。精细化学科分工对现代美术造成怎样的影响,无疑又是一个可堪细究的课题。然而回顾历史,我们会发现,1929年的全国美展上,年轻的工艺美术家蒋兆和以一幅颇含思想性的装饰绘画获得关注,日后蒋氏成了中国现代水墨人物的泰山北斗;图案学家雷圭元则以油画和中国画参与了此次美展;而漫画家叶浅予、张光宇均是以摄影参展,前者日后成为国画名家,后者成了中国动漫的鼻祖。是的,我以历史为例,旨在点出中国当下绘画的问题所在,这或也是吕江以画笔不断叩问的要点。现代艺术的特点之一本是开放性与多元性,而我们周遭的“美术圈”似乎正在日益内敛;放眼历史,许多跨界美术家成为享誉世界的艺术大家,但这种跨界及相邻领域的彼此参习,在艺术家的成长阶段往往不被支持。

吕江作品《花青山水条屏》

吕江首先是个杂家。他自幼习画,具有扎实的素描色彩功底,据说他中学时便写得一手好文章;大学就读于南艺设计学院装饰艺术专业,后主要从事动漫创作,曾担任学院行政领导。而在我的印象中,他的摄影相当专业。因兴趣庞杂交游广泛,吕江的作品呈现出某种“浮世潮生”的丰富性与幻灭感。他坦荡而直白的描述消费主义和横流物欲,残酷青春与血色记忆也一度成为他的绘画主题。他以旁观者的姿态画女人画欲望,却是冷静得近似冷酷的;他以上进的心理画颓废,不似朱新建那样的把玩颓糜共与沉浮。他以画女人躯体的方式直接以花青去画山川河流,这使他的山水画呈现出不同时流的异样美感。吕江是个善于思想的画家,他游历宽广,眼界开阔,在画面中不断吸纳消化各种当代艺术的新鲜元素,他力图将自己所能感受把握到的都放进画面,这使他的画面有时显得过“满”过“实”——显然他的激情与创造力是漫溢的,他正处于艺术人生的井喷期。

吕江作品《化蝶》

吕江的跨界实验是一次次惊心动魄的探险,尽管他的有些作品显得不那么成熟,但他的绘画充满无限可能,或许沉淀为一代大家只是时间问题。他以绘画抵制日常,诘问平庸,竭力不去重复自我,因循习惯,一次又一次将自我放置到临界点上。他在绘画中提问,因此他的绘画充满与现实的张力。吕江的问题,有面对艺术的,有面对自我的,更多是面对当下的。吕江的魅力在于他的提问。我想说的是:艺术的本义不是因循与守成——无疑,当下那些没有问题的绘画,才是真正的问题。

吕江作品《幻彩魔方》

在东京艺术大学平川艺术基金会2015年年度国际交流艺术家吕江访谈中,吕江对关于艺术家的自我定位如是说:

完全没有自我定位或过早的定位都是危险的。自我定位如果被理解为“找座位”就比较悲哀了,现在的艺术家所谓定位,大多数是在为了挤进某种系统里。我以前很不了解也不关心,但是发现好像真的蛮重要,即使在日本或欧洲的好多学院或画廊里,人们也很关心你的门类或派系(国内更甚),我这种杂学出身的家伙蛮尴尬的,日本人直接说,你是XX主义的或者XX流的(日本人的归属意识非常浓),中国画家最喜欢划山头,艺术家常常“被”归属于某种主义或流派,扣上这样的帽子喜忧参半。我始终认为艺术家的风格特色是生命力基础,艺术家找自己的位置其实就是确立自己的风格符号,这还真不是说大话,著名画家深见东州总是说“吾之风格即吾之命脉”。2012年我和南京艺术学院好多画家老师一起去黄山写生,那是我第一次画山水,我的妈呀,前方好多国画大佬在玩笔墨,我方寸大乱,根本不知道该怎么画,于是本着绝不随从的心态硬是弄出我的那种变味儿的山水,把山水当人的筋骨来画,甚至画出山的体态和性别来,后来我的山水画就这么“定位”了。还有一次在巴黎办画展,同一个展厅里全是中国画家作品,我的画厚着脸皮挤在一些名家老前辈中,但是明显受到更多外国观众关注,一个老先生告诉我——你的东西比较不一样,比较怪,好看,比另外那些看得过瘾,不像是我们认为的(其他那些)中国人的画——我很感动的认为这是最朴素的点赞,看来“定位”准确。

吕江作品《金玲珑》

除了门类定位之外,西方人不像我们特别关注画家的身份,比较在意画本身。我想,自发的创新是全球化时代的最核心要素,纷繁复杂的艺术界最忌低水平重复的东西。我没有受过一天国画科班学习,十余年专业的装饰、设计、手工艺、动漫及数字影像等学习和从艺经历反而使我没有传统画种样式的约束,于是倒也能够旁敲侧击,曲线救国,风格出新。艺术创作越往后发展拼的是才情、知识和修养,艺术家能够具有良好的市场发展有3点要求:1独特性和创新性;2学术高度和技艺难度;3足够的工作效率和完成度。我也正努力按照这些原则全面发展,相信在纷繁复杂的艺术丛林之中,有我这棵怪摸样小草的容身之处。

吕江作品《惊翅留香》

吕江先生对于如何看待传统与创新也有自己独到的一面:

刚到日本时我也问过日本艺术家同样的问题提,那时候提这个问题有点像是没话找话,没想到日本人也是一脸的痛苦和纠结。实际上我喜欢死了传统的东西,更确切说是古典的东西,一方面觉得太好太美太精彩,另一方面又觉得高不可攀,太深远太恐惧。我肯定不去搞拟古的东西,因为觉得时下的环境不大对,古人的心境和氛围造就的东西与当今的气场格格不入,没有依存条件的传统语境,时效性太强了,这有点像在国内拼命学外语,没有语言环境,学了就忘,不伦不类。与其天天说从传统里寻求创新,不如从基本功里寻求创新,比如会讲话,会用眼神和肢体交流了,就能学各种语言了,不过创新很难,就好像创造一门语言或交流方式,不见得有用或者(比现有的语言)更好。

吕江作品《惊梦》

吕江先生对于如何将情感介入艺术创作,是这样来描述的:

我会用我2013年“《西厢·惜香》画展”时的主题词“惜香”来说明。我非常喜欢那些讲求天人合一、灵气隽永的传统国画,那些气韵曼妙,富有禅机的画卷令我感动。但我深知当下的时代和社会环境早已让我远离那种远古氛围,自己年纪还轻,远无可达此境界的深厚修养,也实在是缺乏摹写传统古意的勇气。我始终认为时代性必然会在画作中显露一二,我的画中充满了直白的欲望,享乐的影调,暧昧的噫语,这些都是时下环境经过内心异化后的臆想图像。这些绘画的题材内容与我的生活和情感其实没有什么直接关系或前因后果,倒是可以解馋或是过瘾。另外,绘画创作对我来说是一种生活方式,吃饭睡觉读书画画,如同水和空气般必要,画画更有一种“补品”的作用,绘画是平衡心灵的一种手段,绘画可以以个体之力量创制非现实,消化欲望,疏解心智。

吕江作品《镜中花》

我画了很多戏曲花旦。偶然被朋友带去苏州兰芽曲苑观赏在园林中现场表演的昆曲,美艳惊人,久不能忘怀。早年间看过杨凡导演的那部电影《游园惊梦》,那种韵味已经让我有点迷醉。而苏州园林里灯光幻化下的又一曲牡丹亭,瞬间把我击穿,击穿了些什么,我似乎有些说不清楚。我几乎病态的迷恋那种精雕细琢的画面,尽管形而上的文化符号与我无所谓,但昆腔做派和江南园林的混搭透露出无限的契合来。昆曲锦衣华服,情节平淡空洞,唱词雅致穹涩,韵调婉转回环,我半知半解,就是觉得够颓废、够复杂、够美。这种美丽精致而又空洞隐忍的感觉是我的菜,又接近又远离,又舒展又挣扎,又美好又堕落,欲言又止,欲擒故纵、欲罢不能。那些日子里,我几乎看遍了所有版本的牡丹亭和西厢,并且爱屋及乌的开始爱上苏州园林、太湖石和片子头,甚至开始读到辰翁、张元干、蒋捷这类的“淫词艳曲”,这些东西也渐渐入我画笔,在纸墨间努力找寻那些“回头皆幻景,对面知是谁”的意境。佳人艳影之流最美在何处,就两字——暧昧,就像江南滴滴答答的梅雨,湿到了骨头里了,觉得比整个人泡到水缸里更潮湿,按理说这是纯粹的中国趣味和传统元素,我偏不甘心,想找些突破,更想绕开那些前戏直奔暧昧的主题而去,把那些古典趣味情色中绝美的少年男女试着画得更艳红一点,更纯粹一点。用直接去画暧昧,画骨子里的暧昧,才过瘾,才好。

吕江作品《卷珠帘》

子萧(闻紫萧、旅法画家、艺术评论家)评论吕江的作品:

当看到了这批有意思的油画和陶瓷时,我一下子反映过来,对了,吕江能画的玩意儿多了去了。几年间在大家关注吕江的水墨画时,已经有不少人从他那些不能仅仅用“中国画”定论的作品中,看出昔日油画、动漫、影像、设计等种种经历和功力的聚合。像他这样身历过现代视觉艺术杂学成长起来的学院派,在西方其实反而是艺术创作者的主流,我亲眼在法国美爵艺术基金会大展上看到众人热议吕江那些古今结合中西杂烩的纸本绘画,与展场中另一边所谓的那些中国画名家画作的冷落形成对比——彼时的吕江,已经画出不简单的国际范儿,他的画个性太强,漂亮,刺激,有故事有信息,有热情有荷尔蒙。我喜欢看他的画,从心底里感到自然而朴实的小小幸福。

吕江作品《梨花三笑》

这些油画和陶瓷近作又令我眼前一亮,它们再次告诉我这样的规律:材料、工艺、技巧、载体永远不重要,绘画是一场欢乐的游戏,达到美好画面的途径可以舍近求远,也可以直奔主题,简单、纯粹、顽皮,直接,真正去“画”而不要去“做”,即使手工艺性极强的陶瓷创作,吕江的作品也最大程度保留了简单画家应有的凡尘心和顽童眼,消弭了手工艺者爱犯的严肃谨慎或油腔滑调的毛病,在不需要费力解读创作深意和学理范式的轻松时刻,情绪满溢流淌,感动我们的正是这种绘画本应有的快乐。按西方美学界的释义,正如阿恩海姆所言:“有时候让我们试试放弃讨论,还艺术创作本应有的感动和快乐。”

吕江作品《梨花雨》

吕江是我所接触的艺术工作者中勤奋刻苦的一类,他是那么热爱和执着,这些油画瓷绘近作不及他日常创作的十之一二,他是我身边仅有的平时不用微信,不QQ,不用手机上网的异类,基本杜绝一切应酬,每天除了学校的教学和政务,基本只做三件事:画画、读书、陪女儿玩。吕江有强迫症般的日常工作计划,我亲眼见到他只要有十五分钟空闲都会钻进画室工作,用他的话说是在“认真的做游戏”。日本著名美学评论家海上雅臣曾说:“艺术的本质是内心充满着希望和向往。”,在吕江身上可以做个绝佳的范本来诠释。他自然不是那些在陶瓷杂件上玩儿票的国画家,他在景德镇有专业的工作室,年年数次来往创作,除了釉下青花五彩这些常规瓷绘之外,隐青、雕刻、陶塑也信手拈来,他性情外放,玩性极大,悟性又高,且有学院派学养和基础垫底,弄什么成什么。——2005年他从欧洲游学归来,说西方油画看得太多,又崇拜又恐惧,有没信心又没心气,他不再画油画了云云。我想,这怎么可能忍得住呢?但是30岁后的吕江真的开始拿起宣纸毛笔,无师自通的玩起水墨画且渐有心得,越画越好,我便信以为真了。还好,油画多好玩儿,经不起惦记,画布油彩就在手边,你看他不会手痒?好在他也算是见过世面的,不受工具所限,头脑看来也清楚得很,只要是涂画,自然秉性流露,斑斓画作诞生,很开心。这就是他获得的回归绘画应有的快乐吧。

吕江作品《梨园飞雪》

吕江从不避讳他未正经学过油画或国画的经历,也从不给自己艺术门类的限制,逼急了的话,已经身为教授的他不顾知识分子的体面,说些漂亮话自嘲:“我是专业画家,业余爱好在大学教书。”倒也毫不做作的阐明“画画是事业,教师是职业”罢了。真性情的人有真性情的作品,这次的油画和瓷绘,花花草草,佳妙芳龄,题材那么“普通”,立意如此“简单”,一贯的青春洋溢,自由蓬勃,挺难用什么今古结合,中西合璧之类的话总结,什么人文,什么主义之类的更不要费劲解释了……作为画坛新兴的翘楚,复杂的从艺经历归合成简单的一笔一画,吕江的描画赋色远离怀古喻今,既不抽象也不写实,既不趋向现代也不依赖传统,他的画中看不到工艺明晰的门类归属或江湖技巧,也没有艺术争鸣或呐喊的野心,老老实实的又天真烂漫一回,回归笔墨最初描写情感的初衷,回归绘画本来应有的快乐。

吕江作品《美人三顾》

此次见到这批画作,如享大餐,心情甚好。吕江正在画室里收拾画具,妻子在旁协助,女儿在旁嬉戏,全家默契,幸福指数爆棚,此刻墙上一排巨画林立,窗外夏雨骤停彩虹突现,画家不言语,笑意盈盈,气场一时无二。(完)

会员投稿

会员投稿 |

艺术频道

|

艺术频道